介護の「臭い」の原因とは?4つの対策と消臭剤・消臭スプレーの選び方をご紹介

介護空間には、日常の生活臭とは異なる独特な「臭い」が発生しがちですが、「仕方ない」「いずれ慣れる」と、あきらめていませんか? 何も対策をしないでいると、室内に臭いがしみつき、換気をする程度ではなかなか取れなくなってしまいます。介護と消臭は切っても切れない関係といえるものの、早めの対策が必要です。介護空間の臭いは、介護をする方・受ける方の双方にとって、大きなストレスになります。心身の健康のためにも、しっかりと対策を行いましょう。今回は、介護空間の臭いの原因と対策、消臭剤や消臭スプレーの選び方などをご紹介いたします。

介護空間で発生する「臭い」の原因は?

介護空間特有の「臭い」の原因は主に3つ、口臭・体臭・排泄臭とされています。

口臭

口臭の主な原因は、口の中の細菌繁殖によるものです。通常であれば、唾液が細菌を洗い流してくれるのですが、加齢や薬の副作用などにより唾液の分泌量が少なくなります。すると口の中が乾燥し、口臭の原因となる雑菌が繁殖しやすくなるのです。食べ物を噛んだり飲み込んだりする力も弱くなりますので、口の中に残っている食べカスが口臭の原因になっている場合もあります。また、虫歯・歯周病や、ほかの病気の症状として口臭が発生することもありますので、臭いがきつい場合は早めに医療機関を受診することをおすすめします。

体臭

体臭にはさまざまな種類がありますが、介護空間に多い体臭の一つが「加齢臭」と呼ばれるものです。高齢になると、脂肪酸や過酸化脂質といった物質の分泌量が増え、加齢臭が発生しやすくなります。また、汗と垢・皮脂などの汚れが混ざり合うことで発生する「汗臭」もあります。これらが混じった体臭は、身体を清潔な状態に保っていればかなり軽減できるものですが、介護を受ける方の状態によっては毎日の入浴が難しい場合もあるでしょう。状況によっては、体臭が強くなり、イヤな臭いと感じてしまうことがあります。

排泄臭

介護の臭いの中でも特に悩んでいる方が多いのが、尿臭・便臭といった排泄臭です。おむつやポータブルトイレを使用している場合は、排泄後できるだけすぐに処理をしなければ、部屋中に臭いが充満してしまいます。トイレに移動し、自力で排泄できる方であっても、排泄時に衣服を汚してしまったり、上手に拭けなかったりすることもあるでしょう。何も対策をしないでいると、パジャマや衣服など布製品への「しみつき臭」の原因にもなります。

そのほか、介護空間における臭いとしては、湿布を使っていれば湿布臭を感じることもあるでしょう。介護は生活のほとんどのことを同じ部屋の中で行わなければならないため、さまざまな臭いが混ざり合い、日常の生活臭とは違う独特な臭いがします。

消臭の前に取り組みたい4つの臭い対策で介護空間を快適に!

介護空間の臭いは、介護ストレスの原因に。とはいえ、消臭剤を置けば終わりというわけでなく、介護する側もされる側も快適な環境を保てるのが理想です。根本的な原因も考慮しつつ、放置せずに、しっかりと対策をしましょう。ここからは、快適な空間をつくるための4つの消臭対策をご紹介いたします。

1.口腔ケアはしっかりと

口臭は、口腔ケアをしっかりしてあげることでかなり抑えることができます。ポイントは、歯だけでなく舌の汚れ(舌苔)も取ってあげること。また、先ほどもお伝えしたように、介護が必要な方は唾液の分泌量が少なく、雑菌が繁殖しやすい口腔環境になっています。口の中の潤いを保つために保湿ジェルを使うのもおすすめです。歯磨きは、できれば毎食後に行うのがベストですが、難しい場合はうがいだけでもするようにしましょう。何をやってもあまり効果が感じられない、またはかなりきつい口臭がする場合は、まったく別の病気が隠れていることもあります。早めにかかりつけの医師に相談してください。

2.入浴・清拭で清潔を保つ

体臭を抑えるには、身体を清潔に保ってあげることが大切です。可能であれば、入浴の回数を増やしてみましょう。しかし、身体の状態や介護の環境によっては毎日の入浴が難しい方もいます。その場合は、できるだけこまめに体を拭いてあげましょう。特に、首回りや脇、足の裏などの臭いが発生しやすい部位を念入りに拭いてあげると、臭いをかなり抑えられます。このとき、アロマオイルを含ませたタオルで拭いてあげると、気分もリラックスできるのでおすすめです。

3.排泄物処理時に一工夫

最近は、吸収量が多く長時間使えるおむつが増えています。しかし、どれだけ吸収力があっても、排泄後そのままにしておくと、臭いはどんどんきつくなっていきます。できるだけ、おむつはこまめに取り換えましょう。このときに一工夫、「おむつを新聞紙に包んでからビニール袋に入れる」を実践してみてください。こうすることで、使用後のおむつからの臭い漏れを軽減できます。臭いを抑えるビニール袋を活用するのもおすすめです。また、使用後のおむつを入れておくごみ箱に消臭剤を取り付ける、またはおむつを捨てるたびに消臭スプレーを使うと、より臭いを抑えられます。

ポータブルトイレを使用している場合は、臭いを部屋に充満させないために、排泄後はすぐに片づけるようにしましょう。ポータブルトイレは臭いがしみつきやすいので、使用していないときに定期的に洗浄し、しっかり乾燥させることも大切。消臭剤も併用しながら、清潔な状態を保ちたいですね。

ポータブルトイレの臭い対策については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

4.こまめに換気する

部屋を閉め切ったままにしておくと、空間に漂う臭いが室内のさまざまなものにしみついてしまいます。

在宅介護の場合は、施設に比べると部屋のスペースに余裕がないことがほとんどです。狭い空間であるほど臭いはこもりやすくなりますので、定期的に換気をして新鮮な空気に入れ換えましょう。できれば排泄のたびに、もしくは、最低でも1日に1回は行いたいものですね。雨の日や冬の寒い日など換気が難しい日は、空気清浄機を活用するのもおすすめです。最近では、脱臭機能のある空気清浄機もありますので、状況に応じて活用を考えてみましょう。

介護空間の消臭剤・消臭スプレーの選び方

介護空間の臭い対策として、一般的な消臭剤や消臭スプレーを使っている方も多いのではないでしょうか。しかし、一般的な消臭剤は、生活臭の対策に特化しているものがほとんどで、介護空間の消臭効果が期待できないケースもあります。

一口に生活臭といっても、汗、生ごみ、油汚れ、カビ、トイレ、タバコ、ペットなど臭いの原因はさまざまで、一般的な消臭剤や消臭スプレーは、使用する場所や用途に合わせて作られています。介護空間で使用すると、消臭しきれなかった臭いがより際立ってしまうこともあるでしょう。介護空間には介護専用に開発された製品、もしくはアンモニア臭に効果のある製品を選ぶのがおすすめです。

介護空間にもおすすめ!ウッディラボの「バイオサイクルトイレ用」

ウッディラボの「バイオサイクルトイレ用」は、天然のバイオ菌の力を活かした自然派トイレクリーナー。トイレ本体(便器)やポータブルトイレ内部のバケツなどのお掃除だけでなく、周辺の壁や床の消臭・防汚の予防としても使えるアイテムです。

使い方はとっても簡単。臭いや汚れを予防したいところに適量(5~10回噴射)をスプレーし、しばらく放置するだけです。頻度としては、週に2~3回が目安。継続してお使いいただくことで、高い効果が期待できます。商品名は「トイレ用」となっていますが、トイレ以外の部屋の壁や床にもお使いいただけます。

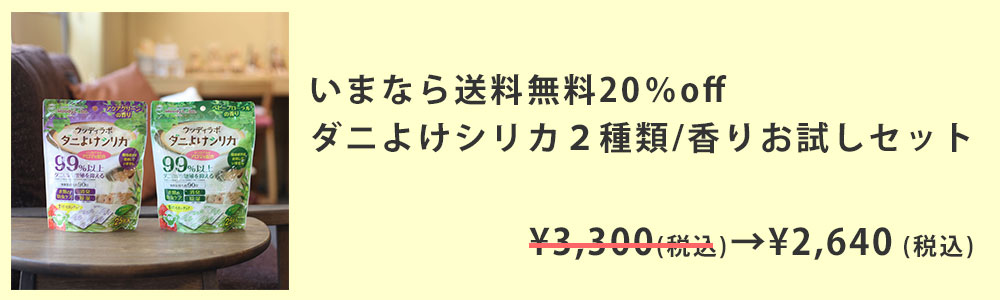

また、布製品へのしみつき臭予防には、ウッディラボの「ダニよけシリカ」や「靴の消臭シリカ」もおすすめです。また、「除菌LIFE」は、気になるところにポンと置くだけで、除菌対策としても役立ちます。アンモニアや酢酸などに対する消臭効果も実証済みです。

臭い対策は介護ストレス対策のひとつ

介護空間の臭いは、介護をしている多くの方がストレスに感じていることの一つです。精神的な負担が大きくなると、十分なケアができなくなったり、介護うつになってしまったりすることもあるでしょう。また、介護を受ける方も、臭いを気にして傷ついたり、ご家族に気を使って排泄を我慢してしまったりすることがあるかもしれません。介護空間の臭い対策は、介護ストレスを軽減するための対策にもなります。お互いのこころの健康を守るためにも、しっかり対策を行いたいですね。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。