布団は毎日どうしてる?〜NGな扱い方とおすすめしたい片付け方〜

布団を敷いて寝ている方は、起きたあと、その布団をどうしていますか? おそらく流儀はさまざまで、どれかひとつが正解という話ではありませんが、避けるべき「NG行動」はあります。そこを押さえておけば、臨機応変に対応できるはず。今回は、日々の布団の扱い方について紹介します。

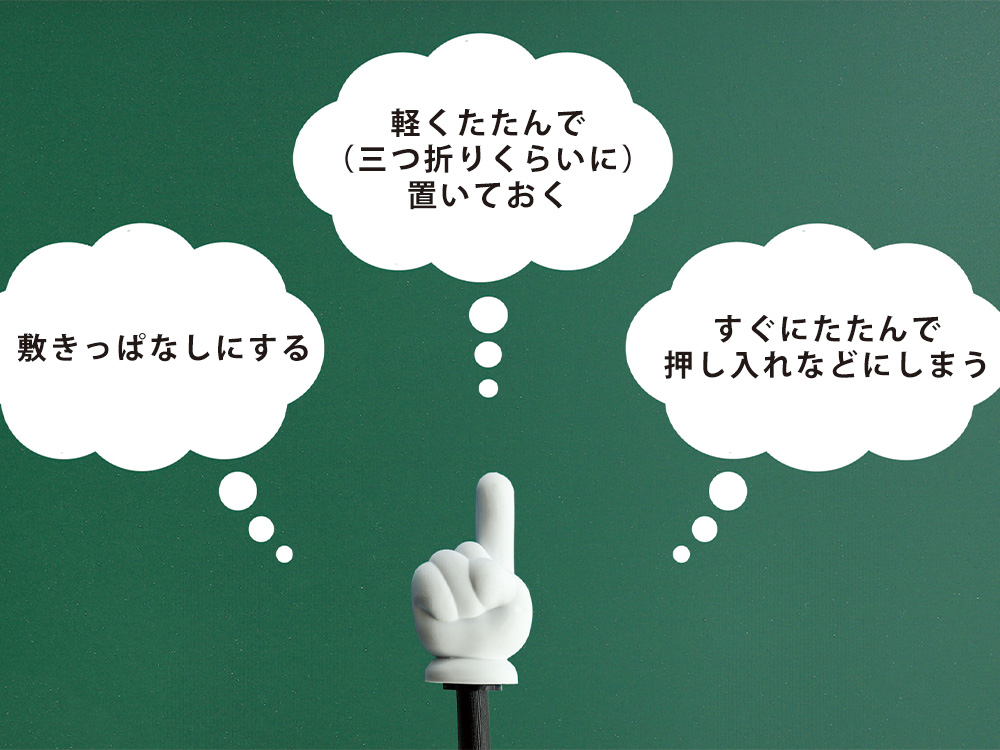

【毎日の布団の扱い方】あなたは、どのパターンに当てはまる?

起床後の布団の扱い方は人それぞれ。ですが、多くの人がやりがちな行動としては、次の3パターンに当てはまるのではないでしょうか。さて、あなたはどんなタイプですか? それとも、どれにも当てはまらないでしょうか。「毎日の」という視点で、振り返ってみてください。

多くの人がやりがちな行動3パターン

天気が良く、時間にも余裕があれば、布団を天日干ししたい!と考える人は多いはず。ところが現実は、天気が良くても時間に追われていたり、時間に余裕があっても天気に恵まれなかったり、はたまた両方揃っていてもやる気が出なかったり……そんな日々を送るなかでやりがちなのが、次の3つの行動です。

1.敷きっぱなしにする

2.軽くたたんで(三つ折りくらいに)置いておく

3.すぐにたたんで、押し入れなどにしまう

実は、この3パターンとも、できれば避けたい「布団の扱い方NG行動」なのです。

1は、怠惰なイメージが先立つためか、品性やマナーの面でNGと思われがちですが、布団を衛生的に保つという点でもNGな理由があります。2・3がNGなのも、実は1と同じ理由。詳しくは、次項で解説します。

こぼれ話 〜旅館で布団をたたむのは、ありがた迷惑!?〜

温泉旅館など和風の宿に宿泊したときは、使った布団をどうしていますか? 良かれと思ってたたんでいる人は少なくないかもしれません。ところが、旅館にとっては迷惑になっていることもあるようです。というのも、清掃の際には布団カバーやシーツなども替えるため、再び布団を広げなければならず、余計な手間がかかってしまうから。また、忘れ物の確認作業がスムーズに行えないことも理由の一つ。布団の間に忘れ物が紛れていることはままあるそうです。なので、旅館に泊まったときは掛け布団の乱れを整えるくらいにとどめておくのが無難かもしれません。とはいえ、全国共通の明確なルールがあるわけではないので、だらしない人と思われたらどうしよう……と気になる場合は、スタッフの方に確認してみましょう。

「多くの人がやりがちな行動3パターン」すべてがNGなワケ

ここからは、前項で紹介した「多くの人がやりがちな行動3パターン」がすべてNGな理由について解説していきます。

共通するNG理由は布団にこもった「湿気」

通常、人は就寝中にコップ1杯(約200ml)ほどの汗をかくといわれています。つまり、一晩使った布団には水分(湿気)がたっぷり含まれているのです。ですが、前述の3パターンとも湿気をためこみやすく、カビが発生するリスクが高い環境を作ってしまいます。それが、3パターン共通のNG理由です。改めて、3つの行動を見てみましょう。

1.敷きっぱなしにする

→水分を含んだ布団をそのまま放置するわけですから、布団の内部に湿気がこもってしまいます。こもった湿気は、敷布団をとおして床や畳へ届き、その場所もジメジメした状態に。そうなると、カビが発生するのも時間の問題です。

2.軽くたたんで(三つ折りくらいに)置いておく

→1よりマシではあるものの、状況的には同じです。

3.すぐにたたんで、押し入れなどにしまう

→水分を含んだままの状態で布団をしまうので、押し入れやクローゼットの中に湿気がたまり、収納する場所も含めて、カビが発生する原因になってしまいます。

布団をたたむ前やしまう前に「湿気」を逃しましょう!

3パターンすべてにダメ出ししましたが、2と3は湿気を逃しさえすればいいのです。ここでは、布団をしまう前に施したい湿気対策を2点紹介します。

起きたら部屋の換気をする

湿気を逃すために効果的なのが「換気」です。部屋の湿度が下がれば、布団にこもった湿気も取り除きやすくなります。換気の目安は「1時間に5〜10分ほどを2回」を「1日に2〜3回」行うのが理想とされていますが、1日1回だけでもOK。まずはやってみることが大切です。

効率的に換気を行うには、風の「入口」と「出口」をつくるようにしましょう。2方向かつ対角線上の窓を2箇所開けて換気すると、空気が循環しやすくなり、より効果的です。窓が1箇所しかない場合は、他の部屋の窓とドアを開けると空気が流れやすくなります。

天気が悪くて窓が開けられないときは、除湿機やエアコンの除湿機能を使うといいでしょう。

布団を干す

天気も良く、時間に余裕があれば、やはり天日干しがベストです。天日干しができないときは、以下の方法でOK。とにかく、干しましょう!

室内で布団を干す際には、「室内でも使える布団干しやイスに掛けておく」だけでもやってみて。布団から湿気がある程度放出されるには「30分から1時間ほど待つ」のが理想とされています。なので、布団干しなどに掛けておけば、そのまま放置しても大丈夫です。

なお、天日干しをする場合のポイントは次のとおりです。

- 布団カバーはつけたまま干す(日光で布団の生地を傷めないようにするため)

- 干す時間帯は10時から14時頃

- 干す時間の目安は片面1〜2時間ほど

(夏は日差しが強いため、「片面を1時間ずつ、計2時間」を目安に、冬は「片面を2時間ずつ、計4時間」を目安にするといいでしょう。) - 干す頻度は週に1回が理想

【収納場所の有無別】おすすめしたい毎日の布団のしまい方

布団の湿気を逃したら、いよいよ収納です。押し入れやクローゼットなど収納場所があるかないかに分けて紹介します。

収納場所がある場合

「押入れ」や「クローゼット」があるならば、そこへしまいましょう。ただ、どちらも湿気がこもりやすい場所なので、除湿剤を使うなど一工夫は必要です。

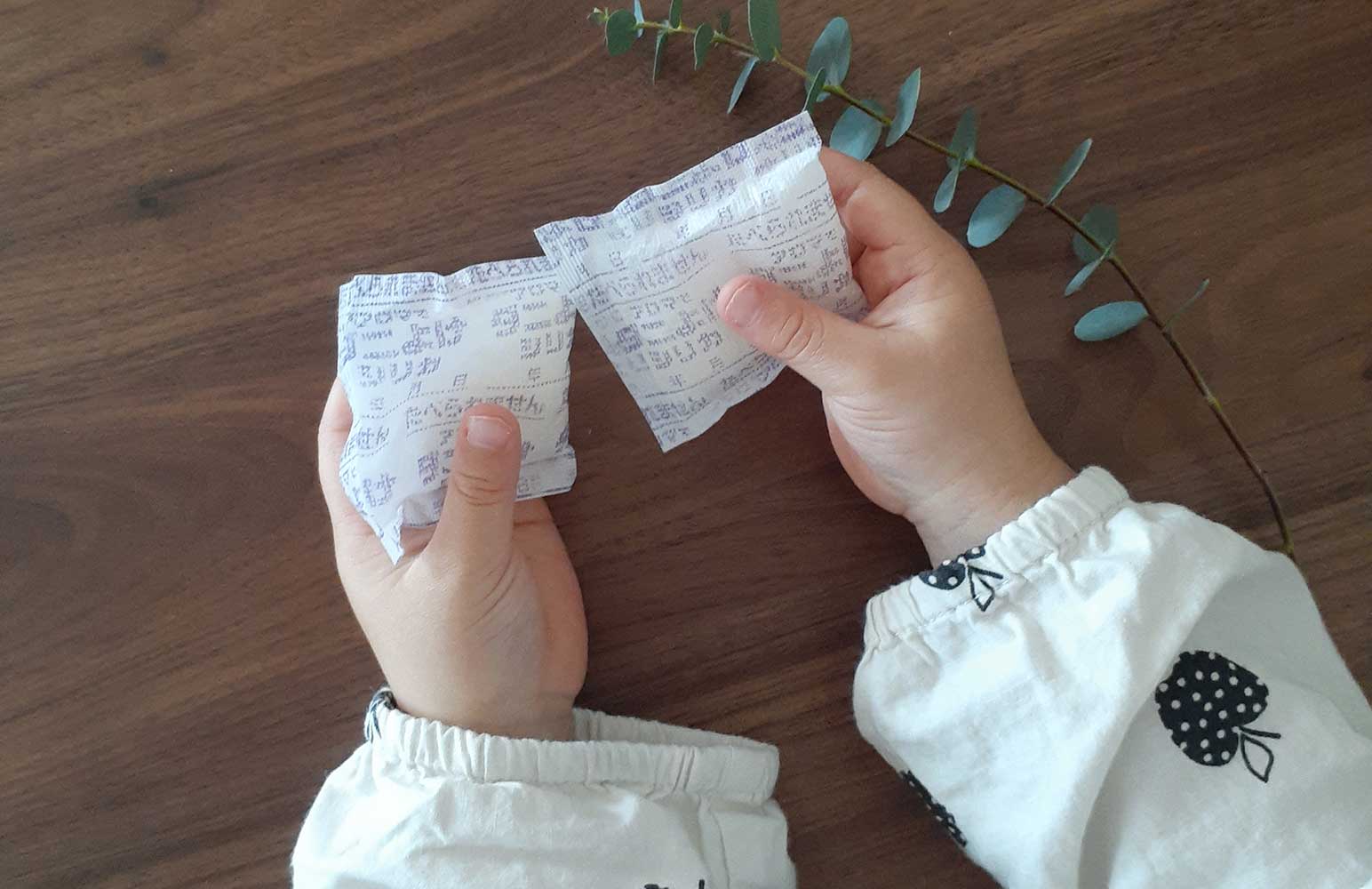

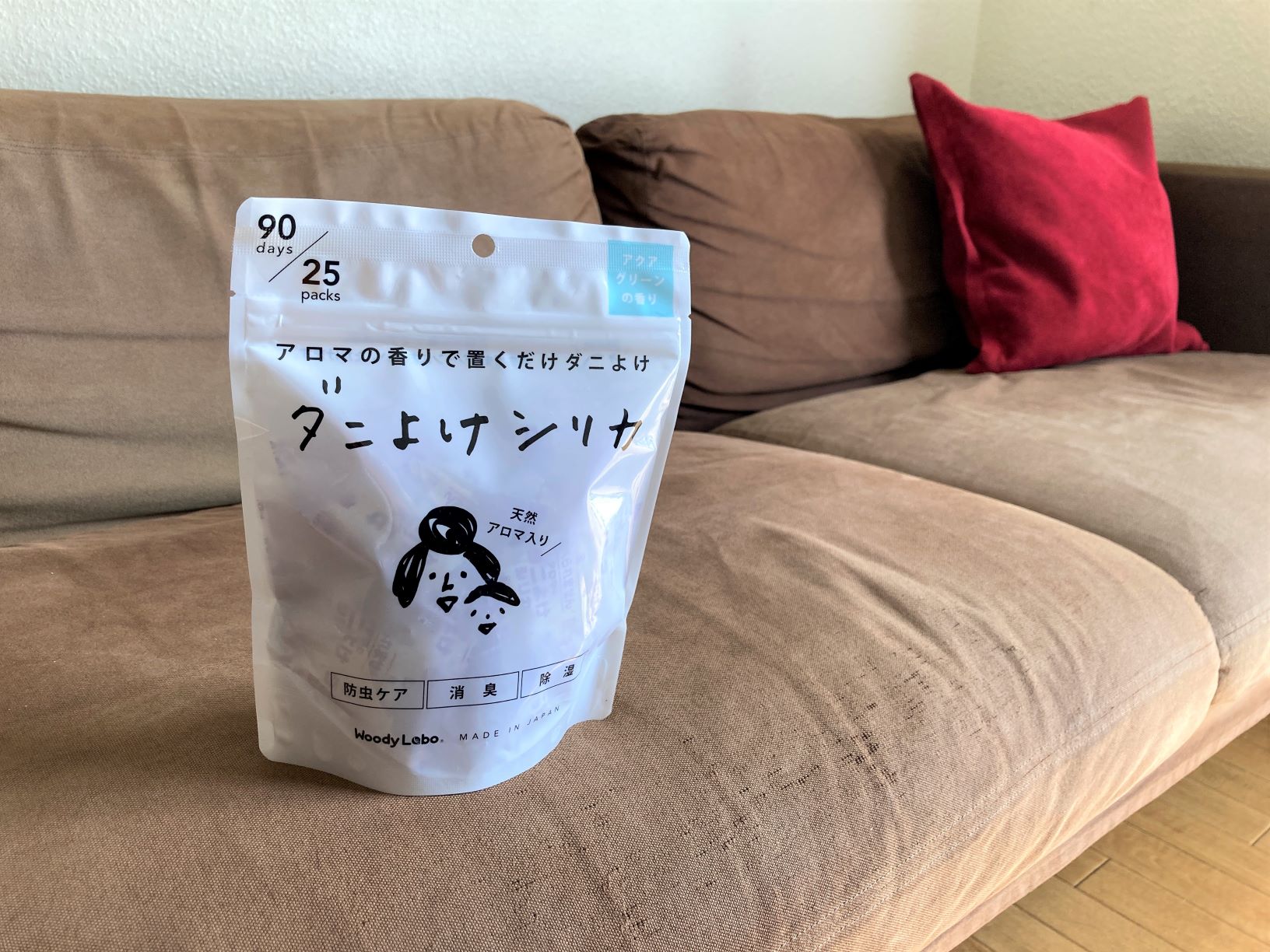

除湿グッズとしておすすめしたいのが、ウッディラボの「ダニよけシリカ香りお試しセット」です。ダニよけシリカは、食品の乾燥剤としても知られる「シリカゲル」に、「天然由来の香り」を染み込ませたもの。除湿をはじめ、ダニよけ・防虫・防カビ・消臭効果まで期待できる優れものです。なぜ、ひとつで5役も担えるのかというと、シリカゲルが湿気や嫌な臭いを吸収し、天然由来の香りがダニや虫、カビを遠ざけるから。手のひらサイズで、使い勝手の良さも魅力的。殺虫剤などの強い薬剤は一切使われていません。人にも環境にもやさしいダニよけシリカで、布団を快適に保ちましょう。

収納場所がない場合

布団を収納する場所がない場合は、次のような工夫を施して置くようにしてみてはいかがでしょうか。

- 「すのこ」を利用する

「すのこ」の上に布団を置くようにすれば、床との間に空気の通り道ができるため、通気性がよくなり、湿気対策になります。スペースが確保できるなら、「すのこベッド」もおすすめです。

- 布団収納ラックを利用する

布団干し付きの収納ラックなどもあるようです。自分の目的に合ったものを選ぶといいでしょう。コンパクトな布団干しもあるので、収納と兼ねてもいいかもしれません。

どうしても敷きっぱなしを避けられない場合

自分や家族が体調不良で療養しているときなど、布団をしまいたくてもしまえないことがあります。そんなときは、「除湿シート」を使ってみましょう。100円均一ショップなどでも取り扱っているので、一度試してみるのもいいのではないでしょうか。

毎日使う布団を心地よく。「NG行動」を知って適切に片付けよう

収納場所の有無や置かれている状況などにより、布団の扱い方は変わってくるものです。なので、正解はひとつではなく、「こうすべき」という扱い方はありませんが、「これはダメ」な行動はあります。忙しさを言い訳についやりがちな「敷きっぱなし」もさることながら、「軽くたたんで放置」も「すぐにしまう」も、実はNG行動です。どれもまったく別の行動に見えて、「湿気がこもりやすい」という共通点があります。湿気は布団の大敵。カビやダニの発生につながりかねません。特にカビが繁殖すると、愛着のある布団を長く使えなくなってしまいます。NG行動の理由を知って、きちんとしまえないときでも物干しスタンドには干しておこうなど、臨機応変に対応してみてくださいね。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。